뚝섬, 피서지에서 생긴 일

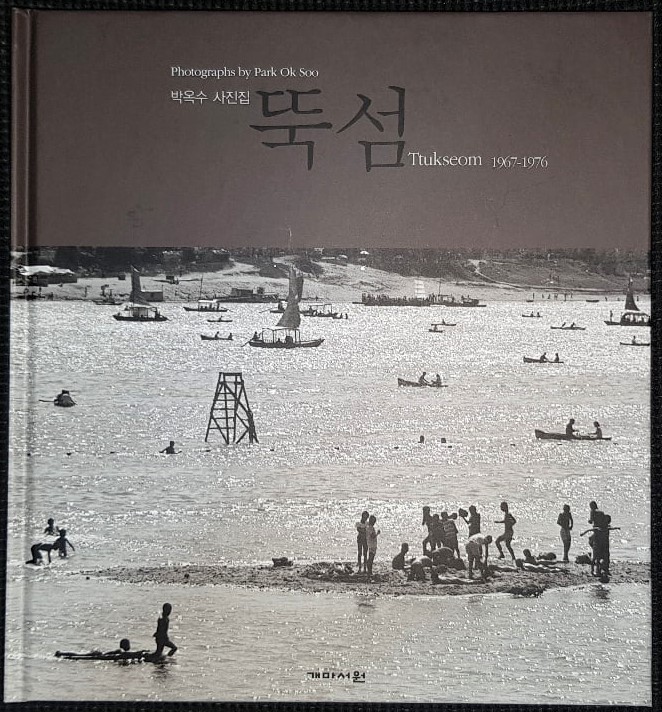

지난 7월 1일. 페북을 돌아다니다 어느 분이 올린 박옥수 작가의 ‘한강’ 사진전을 알리는 포스터를 보게 되었다. 그와 함께 『뚝섬』이라는 작품집이 눈에 띄었는데 책 표지 사진을 보자마자 나의 유년기를 자극하는 추억 하나가 문득 떠올랐다.

강원도 화천에서 화전을 일구며 살던 아버지는 시간이 나면 동네 분들과 불발탄의 고철이나 탄피를 팔아 생계에 보탰다. 우리 동네에서 발생한 건 아니었지만 불발탄을 해체하는 과정에서 폭발 사고가 자주 일어나 생을 등졌다는 소식이 뉴스를 장식하던 때였다.

이런 연유로 큰아버지의 강권에 의해 7살 때 서울 행당동 산동네로 상경한 우리 식구는 큰집 바로 옆 축대에 집을 급조해 살았다. 허나 얼기설기 엮어 만든 지붕에 구멍이 생겼는지, 어느 해부턴가 폭우가 쏟아지는 날이면 방안에 대야를 준비해 빗물을 받아야만 했다.

그때만 해도 서울은 전력 사정이 좋지 않아 전기가 끊기면 호롱불을 켜고 살았다. 공동 수도에서 양동이에 물을 길어오는 일은 온전히 내 몫이었고 물이 넘치지 않도록 항상 신경을 써야 했다. 이렇듯 산동네 사는 사람들의 처지는 서로 비슷했으며 그들 자식들 또한 초라하기 이를 데 없었다.

당시 행당국민학교를 다니던 우리들에겐 유일한 낙이 하나 있었다. 여름방학이 오면 동네 형들 따라 뚝섬유원지에 놀러가 물놀이하는 것이었다. 그렇게 두세 번 뚝섬에 다녀오면 여름은 후딱 지나갔다. 지금과 달리 그곳은 드넓은 백사장이 펼쳐져 있어 서울 시민들의 각광받는 피서지였다.

우리에겐 아이스께끼 사먹을 돈조차 없었다. 어린 나이에 뚝섬까지의 먼 길을 힘겹게 걸어갔다 되돌아와야 했지만, 물놀이의 즐거움은 이를 상쇄시키고도 남았다. 우리는 옷가지를 맡길 물품보관소 대신, 동네 형들이 알려준 데로 유원지 외곽에 위치한 백사장 모래를 파고 옷을 감췄다.

그리곤 빤쓰도 걸치지 않은 채 알몸으로, 여름 강물로 풍덩 뛰어들었다. 한강의 수온은 적당해서 물장구치거나 자맥질하기엔 더없이 좋았고 즐거웠다. 게다가 우리가 노는 곳은 유원지에서 좀 외진 곳이라 피서객이 붐비지 않아 발가벗고 뛰어놀아도 남의 눈치를 볼 필요가 없었다.

국민학교 3학년 때의 일이다. 우리는 늘 그랬던 것처럼 모래사장에 옷을 숨겨놓고 신나게 놀았다. 유쾌한 물놀이가 끝나고 옷가지를 찾으로 갔다. 동네 형들과 친구들은 옷을 입었지만 내 것은 아무리 찾아도 행방이 묘연했다. 그 주변을 이잡듯 뒤져도 없었다. 어떤 놈이 훔쳐간 게 틀림없었다.

집까지 갈 일이 까마득해 보였다. 발가벗은 채 돌아가는 길. 나의 오그라든 고추는 번데기처럼 더욱 쪼그라들 수밖에 없었고, 두 손으로 치부를 가린 채 땅만 바라보며 걸었다. 나의 속사정을 알 턱이 없는 사람들은 낄낄거리거나 웃음을 감춘 채 지나갔다.

그런 꼬라지로 성수동을 지날 무렵 내 모습을 보던 한 아주머니가 안쓰럽게 여겼던지 불러 세우더니 수건 한 장 주시며 앞을 가리라고 했다. 천군만마를 얻은 느낌, 고마웠다. 음부를 가려 덜 쪽팔리긴 했지만 그래도 부끄럽긴 매한가지였다.

숨이 헉헉 막혔다. 한여름의 땡볕은 피할 수 없어 등짝이 타들어갔다. 게다가 검정 고무신을 잃어버린 나는 맨발로 걸어야 했다. 보도는 복사열로 달구어져 한 발, 한 발 내딛을 적마다 발바닥은 불에 데인 듯 뜨겁고 따가웠지만 달리 방법이 없었다.

집 가까이 올수록 나는 또 다른 고민에 빠졌다. 고무신을 잃어버린 사실을 아버지가 알게 되면 매서운 회초리가 날라들 게 뻔했다. 저녁 무렵 아버지는 ‘봉지쌀’을 사가지고 오셨다. 자초지종을 들은 아버지는 하도 어이가 없던지 매를 드는 대신 신발가게에 가서 고무신을 사 주셨다.

그날 이후 무더위가 기승을 부려도 한강에 놀러갈 수 없었다. 마음이야 콩밭에 닿았겠지만 그날 참사를 다시 당하고 싶지 않아서였다. 내 유년기의 잊지 못할 한 페이지를 장식했던 뚝섬에서의 추억은 그렇게 거기서 종을 쳤다.